Леся Литвинова

Леся Литвинова

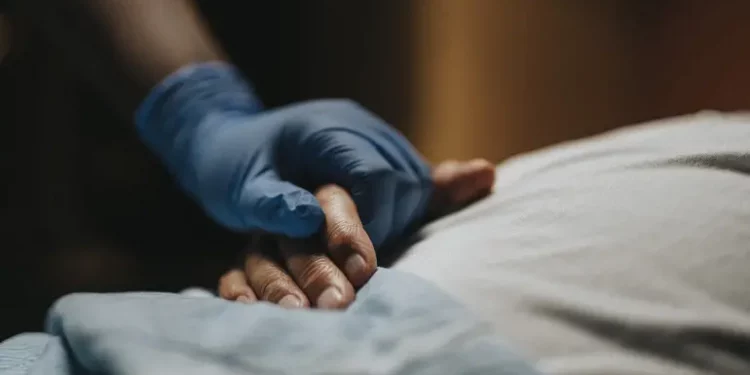

На фото, которое иллюстрирует работу паллиативного отделения одного из частных учреждений, в общем помещении лежат около десятка парней на функциональных койках. Это одно из многих фото в соцсети на странице учреждения. Между койками нет ни ширм, ни перегородок. На переднем плане — молодой парень в одной только голубой футболке. Обнаженный лобок и мочевой катетер не прикрыты ни простыней, ни символическим «смайликом». И словно насмешка над всем этим — щемящий текст о паллиативе и достоинстве. И целая куча комментариев со сложенными ладошками и благодарностью за «заботу о наших мальчиках».

Понимает ли учреждение, что все это не имеет отношения к каким-либо нормам — как моральным, так и сугубо медицинским? Не сомневаюсь. Понимают ли родственники пациентов, что все это должно выглядеть как-то иначе? Возможно. Почему тогда все участники процесса притворяются, что все так и должно быть? Потому что в определенной степени все эти военные (а учреждение берет к себе именно военных) являются заложниками обстоятельств.

Позитивное мышление и «самоопыляемый сад»: критический взгляд на украинскую психологию

Зоя Максимова, врач паллиативной помощи: «Война многократно увеличила потребность в паллиативной помощи, усложнила доступ к обезболиванию и непрерывному уходу, оголила нехватку кадров и системных решений, но вместе с тем ускорила развитие мобильных служб, долгосрочного ухода, обучение специалистов и межсекторальное сотрудничество. Спрос вырос и стал текучим. Больше пациентов с запущенными онкологическими, сердечно-сосудистыми, неврологическими болезнями, ранениями и комбинированными травмами. Массовое перемещение людей разрушило «маршрут пациента» как таковой. В отдельных регионах койки паллиативных отделений превращались в укрытие/эвакуационные пункты, стационар «сжался», а мобильный паллиатив стал основной формой помощи. Паллиативная помощь в условиях войны — это тест на зрелость системы здравоохранения. Мы уже видим, как мобильные бригады, обучение и партнерства спасают качество жизни людей там, где крупные инфраструктуры бессильны. Следующий шаг — сделать эти решения массовыми, гарантированными и устойчивыми».

…Игорь (имя изменено) получил тяжелое ранение на фронте. Его максимально стабилизировали, но восстановить все функции невозможно. Не только в стране, а нигде в мире. Он не может двигаться самостоятельно, его кормят через стому, никто не знает, понимает ли он, что происходит. Но молодое здоровое сердце будет работать годами, дышит он самостоятельно, поэтому жить в больнице не может и, согласно законодательству, должен быть выписан под надзор мобильной паллиативной бригады по месту проживания.

Вот только место жительства у него в небольшом городке, из которого активно идет эвакуация. Возвращаться туда даже здоровому человеку — безумие. Снимать жилье на условно спокойной территории — деньги, которые кто-то должен заработать. А «кто-то» — это только мама, потому что больше никого и нет. Возможно, она бы и работала на трех роботах одновременно, чтобы это жилье обеспечить. Но должна быть рядом с сыном. Или работать не на трех или на десяти работах, чтобы оплатить еще и сиделку.

Что остается в такой ситуации? Правильно. Стационарное паллиативное отделение. Которых, если верить дашбордам НСЗУ, у нас достаточно. К сожалению, то, что прекрасно выглядит на бумаге и в графиках, «на земле» превращается в сложный квест. Ни одно паллиативное отделение в государственном учреждении не будет держать пациента дольше трех недель — это вопрос денег, заложенных в пакете. Поэтому через три недели нужно искать следующее отделение, а потом — еще одно. Некоторые пациенты так кочуют годами — из отделения в отделение, из одного учреждения в другое, иногда даже между разными областями. Если посчастливилось «ухватить» свободное место.

Альтернатива — негосударственные учреждения. Или коммерческие, или благотворительные. Здесь сроки зависят исключительно от способности платить деньги, или от принятия правил благотворителей.

Именно оттуда и берутся фото и видео людей в самых тяжелых состояниях. Потому что именно «зрелищностью» легче всего расплатиться за гранты и донаты, которые, в свою очередь, сделают бесплатной эту помощь для пациента.

«Это наш Юрик» (имя изменено) — заботливо объясняет голос за кадром. Юрик только сегодня попал в частное учреждение из государственной больницы. Понимает ли Юрик, что его снимают, — неизвестно. Камера «рассматривает» его лицо и шрамы на голове, проходится по телу, демонстрирует нам памперс и руки, сведенные контрактурами. «Помогите нам вылечить Юрика. Номер карточки *******». Юрик больше себе не принадлежит. Его страдание и его диагноз становятся своеобразным товаром, за который можно получить деньги на его же содержание в этом учреждении. Давал ли он на это согласие? Судя по состоянию — нет.

Сердце и система. Почему медицинская реформа буксует и что может ее спасти

Зоя Максимова, врач паллиативной помощи: «Закон Украины прямо запрещает распространение информации о состоянии пациента. Статья 40. Врачебная тайна звучит так: «Медицинские работники и другие лица, которым в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной и семейной стороне жизни гражданина, не имеют права разглашать эти сведения, кроме предусмотренных законодательными актами случаев. При использовании информации, которая составляет врачебную тайну, в учебном процессе, научно-исследовательской работе, в том числе в случаях ее публикации в специальной литературе, должна быть обеспечена анонимность пациента». На практике негосударственные (а иногда и государственные) учреждения, когда принимают пациента, предлагают подписать согласие, в котором указано среди прочего возможность публиковать сведения в открытых источниках».

Кстати, в законе за разглашение диагноза пациента предусмотрена уголовная ответственность. Но слышали вы когда-либо о том, что кто-то пытался судиться из-за этого? Нет, конечно. Не слышали. Потому что иск может подать только сам пациент. Или его официальный опекун, если такой есть. Но в условиях отсутствия альтернативы это не в их интересах. Более того, многие будут до неба благодарны за возможность бесплатного ухода и не «будут качать права», поскольку выхода нет. И чем тяжелее состояние, тем выше ставки и больше готовность к каким-либо компромиссам. Будь то фото со страданиями на лице в соцсетях или помещение на десяток человек, в котором одновременно пользуются утками и принимают пищу на глазах друг у друга.

Если пациент или его семья платит за это «живые» деньги — да, можно требовать соблюдения всех условий, прописанных в стандартах. В частности и одно- двухместные палаты, медицинское питание, реабилитационные мероприятия, адекватное обезболивание, психологическую помощь. Но здесь мы снова возвращаемся к тому, что контролировать все это возможно исключительно в тех учреждениях, которые законтрактованы с НСЗУ по пакету «стационарная паллиативная помощь». В тех, где эта помощь предоставляется на коммерческой основе или за гранты, или средствами благотворителей, условный контроль есть исключительно от тех, кто эти деньги дал. И контроль в виде фото и видео несчастных пациентов не только полностью устраивает благотворителей, но и мотивирует вкладывать деньги и в дальнейшем. Такой некий замкнутый круг обмена страданий на деньги.

…Мария (имя изменено) уже месяц не может получить обезболивание в одном из многочисленных пансионатов в области. Родственники не готовы обеспечить ей уход в домашних условиях, но готовы платить за коммерческое учреждение. На сайте учреждения написано о паллиативной помощи, но в реальности это просто хорошо обустроенные почти гостиничные номера и медсестры, которые меняют памперсы и ставят капельницы согласно назначениям врача. У врача, консультирующего пациентов в этом учреждении, нет лицензии на опиоидные анальгетики. И у учреждения ее нет. Единственное, что они могут посоветовать, — обратиться за рецептом к семейному врачу. Семейный врач, который пациента в глаза не видел, рецепт дать отказывается. Мария кричит. Потому что ничего, кроме крика, ей не остается. Она тоже больше себе не принадлежит. Ее жизнью руководят родственники и пансионат.

— А где у нас учреждение, где есть военный паллиатив? — спрашивает юная жена парня, которому не повезло попасть в мясорубку, перемоловшую не только его тело, но и его психику. Справиться с ним дома невозможно. Она бы и рада отдать ему саму себя до последней капли, но их ребенку еще нет года. И разорваться между ними она не сможет.

В последнее время у нас активно поднимается тема военного паллиатива. Она слышала что-то в прессе и активно ищет специалистов именно в этом направлении. Ей кажется, что для военных существуют какие-то отдельные учреждения и отдельные протоколы. Но на самом деле никакого отдельного «военного» паллиатива не существует.

Зоя Максимова, врач паллиативной помощи: «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет паллиативную помощь как «подход, который улучшает качество жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с неизлечимой болезнью или страданием. Определение не ограничивается происхождением болезни, поэтому охватывает и ранение, и посттравматические состояния, и хронические последствия войны (то есть нет отдельного «военного паллиатива). В мире нет отдельной дисциплины «военный паллиатив», но есть четко очерченная практика паллиативной помощи военным и ветеранам, объединяющая в себе контроль боли, психологическую поддержку, работу с травмой и достойную жизнь после ранений».

Просто сейчас в Минвет готовится пилотный проект по оказанию длительной помощи тяжелым раненым. И, возможно, именно он станет определенным выходом для военных. Потому что дополнительный источник финансирования поможет увеличить сроки пребывания в стационаре и расширить спектр помощи за его пределами. И, безусловно, это то, что необходимо делать. Потому что самое меньшее, что может сделать государство для человека, который отстаивал его существование, — не оставить наедине с болью. Дать возможность не торговать своим достоинством за право получить эту помощь и положить весь ресурс семьи на возможность хоть как-то улучшить качество его жизни. Будет ли этот проект удачным и постоянным — покажет время.

Бой иммунитета с раком: как наука помогает организму побеждать

Что делать с гражданскими — вопрос открытый. Потому что ситуация с ними ухудшается пропорционально ухудшению общего состояния страны. Хватит ли на них ресурса — сказать сложно. Как ни цинично это звучит, но когда речь идет о выживании страны в целом, отдельные люди, не имеющие шансов на выздоровление, отходят на второй план. И если выбирать, например, куда нужно купить генератор — на фронт, чтобы обеспечить связь для подразделения, или человеку, который живет дома на аппарате ИВЛ и никогда уже не принесет этой стране пользу, то с точки зрения целесообразности — выбор очевидный. Но исключительно с точки зрения целесообразности…

Мы живем в тяжелые времена. Когда сохранить в себе человечность и эмпатию становится с каждым днем сложнее. Когда градус ужасов в публичном пространстве настолько зашкаливает, что у нас атрофируется способность на них реагировать. А вместе с ней атрофируется способность различать, что можно делать, а что — нет. Где те границы, отделяющие нас от врага с его цинизмом и отношением к людям, как к расходному материалу. Наверное, держать эти границы хотя бы для себя лично — одна из самых важных задач. По крайней мере для меня.

Зоя Максимова, врач паллиативной помощи: «Война обостряет все: боль, усталость, страх, но именно в ней наиболее ярко проявляется человечность. Мы видим это каждый день. Человечность — это не большие героические поступки (самые главные вещи в мире — это совсем не вещи), а тихая забота, когда медсестра наклоняется над пациентом под звуки сирены, когда волонтер держит за руку человека, которого впервые видит; когда просто садится рядом, чтобы выслушать, если кто-то делится тем, что болит. Во время войны мы быстро взрослеем как общество. Мы учимся ценить жизнь не за ее продолжительность, а за глубину и за способность, поддержать, дать тепло. Паллиативная помощь в этом контексте — определенная форма человечности: умение видеть в человеке не болезнь, не боль, а достоинство и потребность быть услышанным даже в самый тяжелый момент. Война отбирает много, но она не должна отобрать сочувствие, доброту и чувство достоинства. Именно эти три вещи сегодня спасают нас не меньше, чем оружие или укрытия».

Джерело: http://zn.ua/HEALTH/paliativ-bez-prava-na-privatnist.html